- 복지속동물 By 김성호

- 2025-08-31

- 61

- 0

- 0

동물과 마주하는 사람들: 연민 피로와 보이지 않는 상처

오늘날 우리 사회에서 돌봄노동은 점점 더 중요해지고 있습니다. 사회복지사, 요양보호사, 상담사와 같은 직군뿐 아니라, 동물을 돌보거나 관리하는 분야에서도 ‘돌봄’은 필수적인 요소가 되었습니다. 그러나 돌봄노동이 늘 존중받거나 보호되는 것은 아닙니다. 특히 동물복지와 관련된 영역에서는 돌봄노동자가 겪는 고통이 사회적으로 잘 보이지 않으며, 때로는 철저히 외면되기도 합니다.

나아가, 동물을 직접 돌보는 노동자뿐 아니라 동물의 희생과 죽음을 다루는 직업군에서도 비슷한 심리적 소진이 나타납니다. 살처분 인력이나 동물실험 연구자처럼 ‘돌봄’과는 거리가 있는 역할을 맡은 이들 역시, 동물의 고통과 죽음에 반복적으로 노출되면서 깊은 죄책감과 외상을 겪습니다. 결국 이들의 경험 또한 연민 피로(Compassion Fatigue)의 연장선에서 이해할 수 있습니다.

특히 동물과 함께 일하는 직업군에서 흔히 나타나는 현상 중 하나가 바로 ‘연민 피로(Compassion Fatigue)’입니다. 연민 피로란 타인의 고통을 반복적으로 접하면서 발생하는 정서적 소진을 말합니다. 동물보호 활동가, 수의사, 보호소 종사자들에게 매우 흔하게 나타나며, 이들은 끊임없이 죽음·상처·학대와 마주하는 과정에서 극심한 심리적 부담을 겪습니다.

연민 피로는 단순히 “힘들다”는 수준의 스트레스가 아닙니다. 동물의 고통에 공감하는 마음이 클수록 오히려 더 쉽게 소진되고, 그 결과 무력감, 죄책감, 우울이 심화되며, 심한 경우 직업적 소명과 정체성 자체가 흔들리기도 합니다. 실제로 해외 연구에서는 동물보호 활동가의 상당수가 우울증과 불면을 경험하고, 장기간 노출될 경우 외상 후 스트레스 장애(PTSD)로 발전할 위험이 높다는 보고도 있습니다.

사진설명: 동물돌봄 종사자들의 compassion fatigue(연민피로)문제를 다룬 책 표지 https://www.amazon.com/Compassion-Fatigue-Animal-Care-Community-Charles/dp/0974840076

무엇보다 중요한 점은, 연민 피로가 단지 개인의 나약함 때문이 아니라는 사실입니다. 이는 구조적이고 직업적인 위험 요인으로, 동물과 밀접하게 일하는 직업군이라면 누구나 겪을 수 있는 현상입니다. 따라서 개인이 스스로 감당해야 할 문제가 아니라, 사회와 조직, 제도가 함께 책임져야 할 과제이기도 합니다.

그 대표적인 사례가 바로 구제역과 조류독감 같은 대규모 전염병 발생 시 진행되는 ‘살처분’ 현장입니다. 살처분은 동물복지를 파괴하는 비극일 뿐 아니라, 사람에게도 깊은 상처를 남기는 과정입니다. 누군가는 그 일을 직접 해야 하고, 그 고통을 감당해야 합니다. 하지만 우리는 그들의 목소리에 얼마나 귀 기울여 왔는지 되돌아볼 필요가 있습니다.

살처분 노동자의 번아웃과 외상

구제역이나 조류독감이 발생했을 때 초기에는 공무원들이 직접 살처분에 투입되었습니다. 그런데 문제는 그 과정이 공무원들에게 심각한 정신적 외상을 남겼다는 점입니다. 하루에도 수백, 수천 마리의 동물을 죽이고 묻어야 하는 상황에서, 많은 공무원들이 참혹한 장면과 끊임없는 비명, 자신이 직접 생명을 끊어야 한다는 죄책감에 시달렸습니다. 실제로 2011년 구제역 사태 당시 살처분 작업에 참여한 한 공무원이 극심한 스트레스와 죄책감으로 스스로 목숨을 끊는 사건도 있었습니다¹.

이후 정부는 군인들을 동원했습니다. 그러나 군인이라고 해서 상황이 다르지 않았습니다. 전혀 준비되지 않은 채 투입된 젊은 장병들은 살처분 현장에서 동물들의 비명과 죽음을 매일 목격하며 극심한 스트레스와 무력감을 경험했습니다. 일부는 전역 후에도 외상 후 스트레스 장애(PTSD)를 겪으며 정상적인 사회생활에 어려움을 겪기도 했습니다².

현재는 상황이 또 달라졌습니다. 살처분 인력으로 주로 외국인 노동자들이 동원되고 있습니다. 그런데 이들의 고통은 더욱 철저히 가려져 있습니다. 언어적·사회적 장벽 속에서 그들이 겪는 심리적 외상은 거의 논의조차 되지 않고 있습니다. 언론 보도에 따르면, 2020년대 이후 대규모 조류독감 살처분 현장에서 다수의 외국인 노동자가 투입되었지만, 이들의 근로 환경과 심리적 안전망에 대한 대책은 사실상 전무한 실정입니다³.

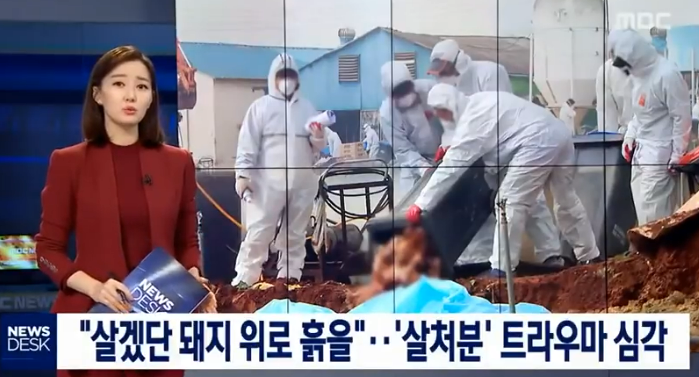

사진설명: 가축살처분에 동원된 사람들의 심리적 외상을 다룬 TV 뉴스의 한 장면

( url을 클릭하면 뉴스를 볼 수 있습니다 https://www.youtube.com/watch?v=uiLWC9CH8io )

동물과 함께하는 직업이 남기는 심리적 상처

살처분 현장만이 아닙니다. 동물실험에 참여하는 연구자와 실험 담당자들 역시 깊은 심리적 부담을 안고 있습니다. 동물실험은 연구와 의학 발전을 위해 불가피하다고 여겨지지만, 매번 동물이 희생되는 과정을 직접 경험하는 이들은 죄책감과 슬픔에 시달립니다. 실제로 이화여대 연구팀의 조사에 따르면, 동물실험에 참여한 연구자들의 불안 수준이 비(非)참여자보다 통계적으로 유의미하게 높게 나타났습니다⁴. 이러한 부담을 완화하기 위해 일부 연구기관에서는 매년 1~2회 동물 위령제나 추모식을 열고 있으며, 한국과학기술연구원(KIST) 등에서도 종사자들이 마음을 정리하고 치유할 수 있는 기회를 마련하고 있습니다⁵.

사진설명: 실험동물 위령제의 한 장면 (출처: https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=26218 )

수의사들 또한 심각한 정신적 위험에 놓여 있습니다. 미국 질병통제예방센터(CDC)와 미국수의사협회(AVMA) 조사에 따르면, 남성 수의사는 일반 인구보다 약 2배, 여성 수의사는 약 3.5배 높은 자살률을 보이는 것으로 나타났습니다⁶. 반복되는 안락사 결정, 보호자와의 갈등, 과중한 업무, 그리고 최근에는 온라인 괴롭힘까지 겹치며 수의사들의 정신건강 위기는 더욱 악화되고 있습니다. 어떤 연구에서는 수의사의 자살률이 일반 의사나 치과의사보다도 높다고 보고하기도 합니다⁷.

동물보호 활동가와 구조자들 역시 마찬가지입니다. 다치거나 학대당한 동물을 반복적으로 구조하고 치료하는 과정에서 이들은 심각한 심리적 충격을 겪습니다. 구조하지 못한 동물에 대한 죄책감, 반복되는 고통의 목격, 누적되는 스트레스는 소방관이나 군인들이 겪는 외상 경험과 유사한 양상으로 이어지곤 합니다⁸.

더 나아가, 언론 보도를 통해 사건을 접한 일반 시민들도 심리적 상처를 받습니다. 심각한 동물 학대 사건이나 대규모 재난으로 동물이 희생되는 소식은 반려동물을 가족처럼 여기는 시대에 더욱 큰 충격으로 다가옵니다. 타인의 반려동물이 겪은 비극조차 자기 일처럼 아파하며, 그 장면이 오랫동안 마음에 남아 감정적 부담으로 이어지기도 합니다⁹.

사회복지의 역할과 과제

사회복지의 과제는 거시적 정책 차원과 현장의 실천적 대안 두 방향에서 함께 모색될 수 있습니다.

우선, 제도적 장치 마련이 시급합니다. 살처분 노동자, 동물실험 종사자, 수의사, 보호소 활동가 등 동물과 직·간접적으로 연결된 직업군은 감정노동과 외상의 위험에 항상 노출되어 있습니다. 이들을 위한 심리상담과 치유 프로그램, 정기적 슈퍼비전과 집단 디브리핑을 제도화해야 합니다. 더 나아가 동물의 희생을 기억하고 존중하는 추모와 기념의 문화를 사회적 의례로 자리잡게 하는 것도 필요합니다. 위령제나 추모 행사는 단순한 상징을 넘어 종사자들의 죄책감과 슬픔을 완화하는 중요한 장치가 됩니다.

또한 사회복지사 양성과정과 보수교육에서 인간–동물 관계와 감정노동을 다루는 교육이 포함될 필요가 있습니다. 이는 사회복지사가 점점 더 많아지는 반려동물 가구, 재난 속 동물 문제, 학대 피해 동물 문제 등과 접점을 가질 수 있도록 돕습니다. 더불어 수의사, 활동가, 상담가와 협력하는 다학제적 네트워크를 지역 차원에서 구축하고, 이를 정책적으로 뒷받침할 수 있는 제도 개선 또한 필요합니다.

여기서 참고할 만한 사례가 미국의 수의사회사업가(Veterinary Social Worker, VSW) 제도입니다. 미국에서는 사회복지사 석사(MSW)를 기반으로, 동물병원이나 동물복지 영역에 특화된 전문 과정을 이수하면 VSW 자격을 취득할 수 있습니다. 이들은 반려동물의 질병·죽음으로 인한 보호자의 슬픔을 상담하고, 안락사 과정에서 가족의 의사결정을 돕고, 또 수의사와 의료진이 겪는 연민 피로와 소진을 완화하는 역할을 맡습니다. 실제로 미국 수의사회사업가들은 그리프 카운슬링, 위기 개입, 보호자와 가족 지원, 의료진 디브리핑 등 다양한 업무를 통해 사람과 동물 모두를 포괄하는 지원을 제공하고 있습니다.

아직 한국에는 이러한 제도가 정착하지 않았지만, 앞으로 사회복지 영역이 확장해 나가야 할 중요한 방향성을 제시해 주는 사례라 할 수 있습니다.

그림설명: 미국 테네시주 사회복지대학원의 수의사회사업가 과정

앞서 살펴본 바와 같이, 동물과 함께 일하는 직업군에서 흔히 나타나는 연민 피로(Compassion Fatigue)는 피할 수 없는 현실입니다. 따라서 이를 완화하기 위한 개인적 차원과 조직·사회적 차원의 대응이 함께 필요합니다.

이 문제를 완화하기 위해서는 개인적 차원과 조직·사회적 차원의 대응이 함께 필요합니다. 개인적 차원에서는 충분한 수면과 규칙적인 식사, 운동 같은 기본적인 자기돌봄이 중요합니다. 또한 일과 사생활의 경계를 분명히 하고, 감정적으로 힘들 때는 “아니오”라고 말할 수 있는 훈련도 필요합니다. 동료와 경험을 나누는 네트워크에 참여하거나 정기적인 디브리핑 시간을 통해 감정을 표현하는 것도 효과적입니다. 취미 활동을 통해 정서적 에너지를 회복하는 것 역시 좋은 방법입니다. 무엇보다 스스로에게 자비를 베풀고 한계가 있음을 인정하는 태도가 필요합니다.

조직과 지역사회 차원에서는 종사자들의 정신건강을 존중하는 문화를 만드는 것이 필요합니다. 예컨대 정기적인 심리상담 제공, 위기 후 집단 디브리핑 제도, 투명한 정보 공유, 직원들의 공헌을 인정하는 긍정적 피드백 등이 그것입니다. 또한 지역사회와 연계하여 봉사자를 확대하고 중성화·입양 캠페인 같은 예방 활동을 강화함으로써 종사자들의 과중한 업무 부담을 줄일 수 있습니다. 더불어 공공재원이나 후원을 통해 인력과 자원을 확충하는 제도적 지원도 중요합니다.

나아가 일반 시민들도 동물 관련 종사자들의 고통을 이해하고 지지하는 태도가 필요합니다. 보호소 봉사활동에 참여하거나 입양·중성화 캠페인을 후원하는 일은 동물을 돕는 동시에 종사자들의 부담을 덜어주는 길이기도 합니다. 무엇보다 일상에서 따뜻한 격려와 관심을 보내는 것이 큰 힘이 됩니다.

그러나 거시적 정책과 제도만으로는 충분하지 않습니다. 사회복지사는 현장에서 지금 당장 실천할 수 있는 작은 대안들을 마련해야 합니다. 예컨대 현장에서 만나는 활동가나 종사자에게 “오늘은 힘들지 않으셨습니까?”라고 묻고 짧게라도 감정을 들어주는 것만으로도 정서적 환기와 치유가 시작됩니다. 활동 후 짧은 집단 디브리핑 시간을 마련해 서로의 경험과 감정을 공유하는 것도 큰 도움이 됩니다.

아울러, 자기돌봄(self-care) 훈련을 적극 권장할 필요가 있습니다. 심호흡, 명상, 감정 일기 쓰기, 짧은 산책과 같은 작은 루틴이지만, 지속적으로 실천할 수 있도록 안내하는 것은 정서적 회복력에 중요한 자원이 됩니다. 또한 동물의 죽음을 경험한 직후 짧게라도 묵념이나 추모의 시간을 갖는 것도 의미 있습니다. 이는 죄책감과 슬픔을 건강하게 정리하는 데 도움이 됩니다.

사회복지사는 또한 연계자의 역할을 감당해야 합니다. 지역사회 정신건강복지센터, 상담기관, 종교기관 등 이미 존재하는 다양한 자원을 안내하고 연계함으로써 동물 관련 직업군 종사자들이 혼자 고통을 감당하지 않도록 도와야 합니다. 더 나아가 지역 내 수의사, 동물보호단체, 활동가들과 함께 작은 자조모임이나 네트워크를 만들어, 서로의 마음을 나누고 지지할 수 있는 장을 마련하는 것도 사회복지가 실천할 수 있는 구체적인 방법입니다.

돌봄노동자의 고통은 결코 개인적인 문제가 아닙니다. 사회가 필요로 하는 일을 수행하는 과정에서 발생한 상처라면 사회가 함께 책임지고 치유해야 합니다. 그러나 지금까지 우리는 살처분 노동자, 수의사, 실험 종사자, 활동가들이 겪는 고통을 충분히 주목하지 못했습니다.동물복지와 인간복지는 별개의 길이 아니라 서로 깊이 얽혀 있는 하나의 길입니다. 동물을 존중하지 않는 사회는 결국 사람의 존엄도 지킬 수 없으며, 사람의 고통을 외면하는 사회는 동물의 고통에도 무감각해질 수밖에 없습니다.

무엇보다도 우리는 동물이 학대당하고 살처분되는 문화를 당연시하지 말아야 합니다. 이제는 우리 사회가 가장 약한 존재인 동물을 보호하고 모든 생명을 존중하는 사회로 나아가야 할 때입니다. 그것이 곧 사람을 지키는 길이며, 사회복지가 지향해야 할 상생과 공존의 비전일 것입니다.

그리고 이 변화는 거창한 제도 개혁에서만 시작되는 것이 아닙니다. 현장에서 만나는 작은 위로와 공감, 동료와의 대화, 짧은 묵념과 같은 작은 실천들이 모여 더 큰 변화를 만듭니다. 사회복지는 바로 이러한 작은 실천을 가능하게 하고 제도와 정책을 통해 그것을 확산시키는 역할을 담당해야 합니다.

결국 우리가 지향해야 할 사회는 동물과 사람이 함께 안전하게 살아가며 누구도 돌봄의 이름으로 상처받지 않는 사회입니다. 그 길을 열어가는 과정에서 사회복지의 역할은 앞으로 더욱 중요해질 것입니다.

각주

1. 경향신문, 「구제역 살처분 투입 공무원, 극심한 스트레스로 자살」, 2011.

2. 한겨레신문, 「구제역 살처분 투입 군인들, 외상 후 스트레스 장애 호소」, 2015.

3. 한국일보, 「조류독감 살처분 외국인 노동자, 안전망 사각지대」, 2021.

4. 이화여대 연구팀, 「동물실험 참여자의 불안 수준 연구」, 웰빙국제연구저장소, 2018.

5. 한국과학기술연구원(KIST), 「실험동물 위령제 개최 보도자료」, 2020.

6. CDC & AVMA, 「Veterinarian Suicide Statistics Report」, 2018.

7. Bartram, D. J. & Baldwin, D. S., “Veterinary surgeons and suicide: a structured review of possible influences on increased risk,” Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 2010.

8. Miller, L., “Compassion Fatigue and Secondary Trauma in Animal Rescue Workers,” Journal of Applied Animal Welfare Science, 2017.

8. 한겨레신문, 「동물 학대 사건, 시민들도 정신적 충격」, 2022.

댓글

댓글

댓글 0개