- HAND-HUG 그리고 MIND-HUG By 고진선

- 2025-10-31

- 140

- 0

- 0

2025년 복지 현장의 키워드는 AI가 빠질 수 없다.

인공지능 스피커가 안부를 묻고, 스마트 워치가 건강을 기록하며, 로봇이 식사를 챙기는 시대가 도래하였다. '돌봄의 기술화'는 초고령사회에 우리사회의 패러다임을 전환시켰다

출처: GPT(AI 이미지 생성)

늘 부족한 복지현장의 인력부족과 가족돌봄의 한계를 보완하기 위해 개발된 다양한 디지털 돌봄 기술은 노인복지의 효율성과 접근성을 향상시켰다. 돌봄에서부터 노인학대 신고나 위기상황에 대한 긴급대처에 이르기까지 안쓰이는 곳이 없이 활용되고 있다.

그런데 희안하게 기술은 발전하고 정교해지고 있는데 정작 역설적으로 우리들의 마음에 계속되는 공허함은 나날이 늘어가고 있다. 다시말해, '돌봄의 효율성'이 '돌봄의 의미'를 대체할 수 없음을 점점 마주하게 된다.

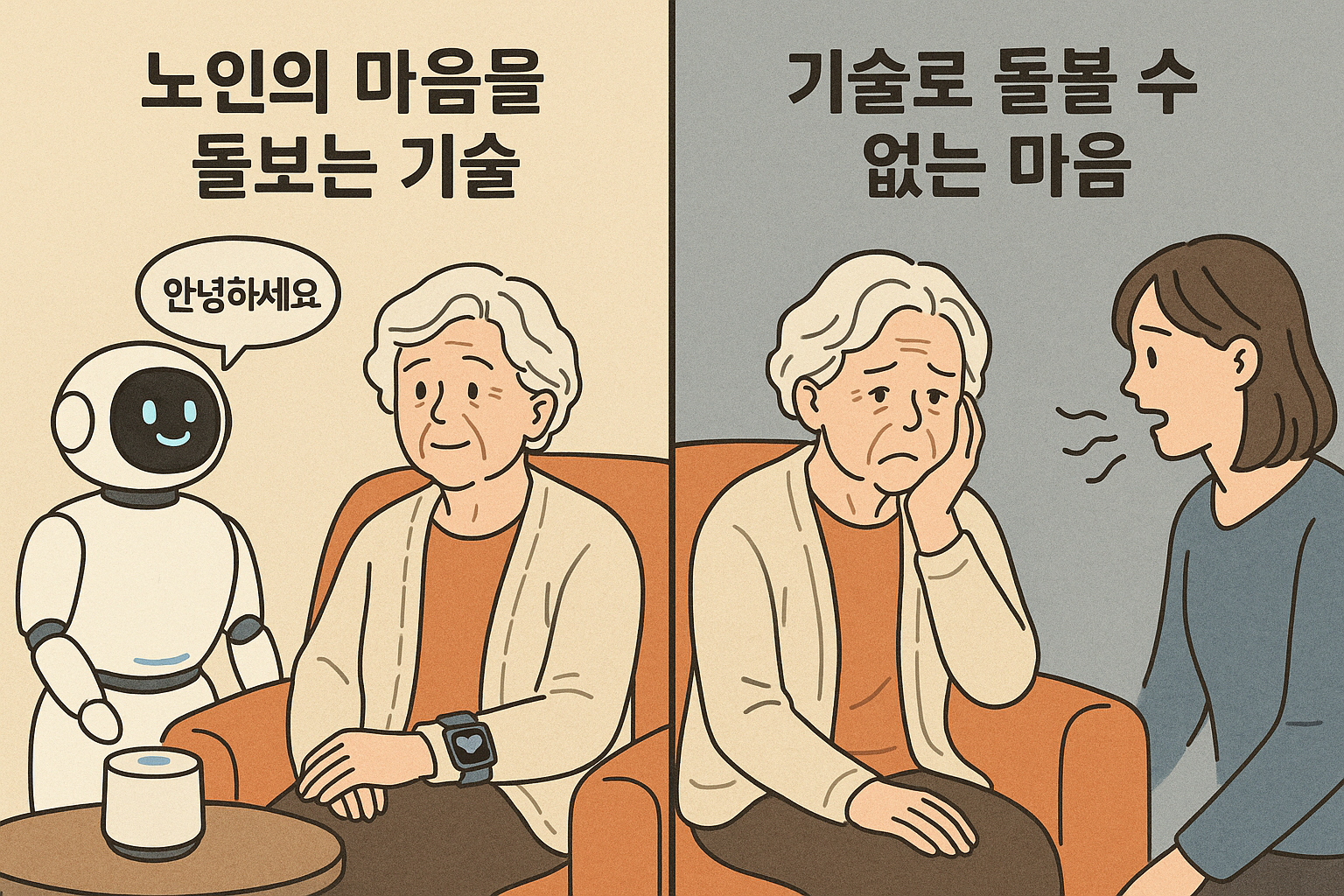

이미 노인복지 분야에서는 인공지능 말벗 서비스, 스마트 모니터링 시스템, 치매 예방을 위한 VR 프로그램등을 도입하여 활용하고 있다. 해당 기술들은 노인의 안전과 건강을 실시간으로 확인하고, 위기상황에 신속히 대응할 수 있는 장점이 있다. 다만, 실제 현장에서 들여오는 기계 너머의 목소리는 친절하지만, 그 속에 따뜻함을 찾기가 힘들다.

출처: GPT(AI 이미지 생성)

노인들은 "나의 안부를 묻지만, 나를 기억하지 않는다"고 말한다. 돌봄은 정보 제공이 아닌 관계를 통해 의미를 주고받는 나눔이라는 기본적인 과정을 기계는 아직 이해하지 못하고 있다.

또한 다양한 기술이 도입되면서 노인의 정신건강의 부담이 가중되기도 한다. 디지털 기기에 익숙하지 않은 노인들은 기억나지 않고 익숙하지 않은 기계들과 마주하면서 '무력감'과 '자존감의 상처'를 경험하게 된다. 편리함을 주는 기술이 노인에게 뒤처진 사람이라는 새로운 이름과 낙인을 부여하게 된다. 이는 기술의 진보가 정서적 고립을 심화시키는 역설적인 과정으로 해석된다.

특히, 복지현장에서 중요하게 생각해야하는 것은 노인이 자신을 ' 의미있는 존재'로 인식하고 있는지에 대한 탐색이다. 즉, 의미있는 존재들의 교류는 관계적 자존감을 향상시킨다. 그러나 기술 중심의 돌봄은 '관계의 경험'을 대체하지 못한다.

화면 너머의 안내보다, 직접 눈을 마주보고 건네는 한마디의 인사가 마음의 안정감을 만든다. 기술은 효율적이지만 공감의 언어에 익숙하지 않고 배우지 못했다. 이것은 기술이 돌볼 수 없는 마음의 영역이다.

초고령 사회가 시작된 현재, 기술과 사람이 공존하는 돌봄 생태계의 마련이 필요하다. AI가 건강모니터링을 한다면, 돌봄서비스 제공자가 정서적 지원을 하도록 돌봄 체계를 변화시키는 과정이 필요하며, 기술을 통해 통제받는 대상이 아니라 참여하는 주체로 역할을 수행할 때 노인의 회복은 증진된다.

결국, 돌봄의 존재는 '존재의 인정' 을 받아들여야 하는 것이다 .기술은 정보를 수집하고 행동을 관리할 수 있지만 존중의 의미를 전달하는 것은 사람의 몫이 되는 것이다.

앞으로 우리사회는 기술이 돌봄의 효율을 만든다면, 마음은 돌봄의 품격을 만든다는 것을 기억하여 노인의 정신건강을 지키는 더 많은 기계가 이닌, 더 따뜻한 사람이 곁에 있는 사회를 만들어가야 할 것이다

댓글

댓글

댓글 0개