지식공유

다양한 분야별 지식전문가를 구성하여 새로운 지식을 생성하고 연결하여 공유합니다.

- 사회보장의 원리 By 양재진

- 2022-07-22

- 776

- 0

- 1

안심소득과 공적부조의 차이는?

양재진 (연세대 행정학과)

앞선 칼럼(“기본소득과 안심소득: 다른 듯 같은 듯 이란성 쌍쌩아”)에서 소개했듯이, 서울시에서 안심소득 실험이 진행되고 있다. 올해 시범사업 대상이 중위소득 50% 이하 가구에서 시작해 내년에는 중위소득의 85%까지 확대된다. 정책목표는 저소득가구의 최저소득보장이다. 기초생활보장제도(이하 기초생보) 같은 공적부조 제도와 정책목표가 다르지 않아 보인다. 기초생보의 확대판으로 이해될 수 있을 것 같다. 그런데, 왜 세계 유일의 새로운 실험, 새로운 제도적 창안인 것처럼 화제를 모으나?

지난 칼럼에서 지적했듯이, 근로가능인구에 대한 무조건적 지원 여부가 안심소득과 기존 복지를 가르는 핵심 차별 포인트다. 한국의 시스템을 예로 들어 비교해보자. 기존 사회보장제도에서도 중위소득 30% 이하의 극빈층에게는 무조건적으로 생계급여가 제공된다. 그러나 근로가 가능한 사람으로 판단되는 경우에는 자활근로가 조건으로 붙는다. 자활근로사업에 참여해야 월 최대 130만원 정도의 급여(자활급여)가 지급된다. 노동시장에서 요구하는 직업능력을 갖출 수 있게 내일배움카드가 제공되고, 국민취업지원제도를 통해 교육훈련 기회가 부여된다. 소득이 중위소득의 50%가 넘어가면, 기초생보를 졸업하게 된다.

중위소득의 50% 정도면 극빈층은 아니다. 하지만 여유롭지는 못하다. 아직 저소득층이라 할 수 있다. 게다가 현 기초생보에서 말하는 소득은 인정소득이다. 재산까지 소득으로 환산한 소득인정액이다. 따라서 소득인정액이 중위소득의 50%를 넘었어도 재산 때문에 소득인정액이 불어났을 뿐, 실제 근로소득은 얼마 안 된다. 이렇듯 근로해도 가난한 이들을 근로빈곤층이라 부른다.

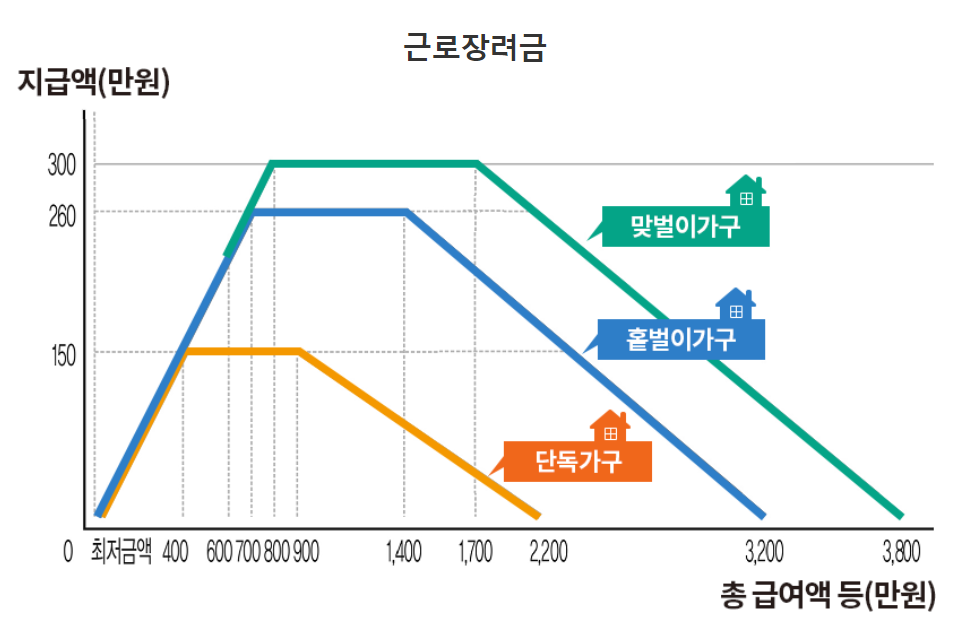

이 근로빈곤층에게는 공공근로의 기회와 EITC(근로장려세제)가 지급된다(물론 기초생보 수급자도 공공근로의 기회와 EITC를 받을 수 있다). EITC를 보자. 4인 맞벌이 가구의 경우, 연 1,700만원 정도를 벌게 되면, 근로장려금(300만원)에 자녀장려금(140만원)까지 합해서 연 440만원을 받게 된다. 일을 하면 국가에서 보너스를 주는 것이다.

이 보너스는 근로를 유인하도록 설계가 되어 있다. 일을 안해 근로소득이 없으면 EITC는 한푼도 지급이 안된다. 그런데, 일을 해서 소득이 발생하고 조금씩 늘어가면 (한국의 경우, 맞벌이 800만원까지), 보너스가 비례적으로 더 커진다. 일은 일대로 해서 벌고, 보너스는 늘어나니 계속 일하게 된다. 그러다 이 최고액 보너스가 어느 순간 동결되고 계속 동일한 액수로만 지급된다 (한국의 경우 맞벌이 800만원에서 1,700만원까지). 소득이 더 늘어나도 보너스가 깎이지 않으니, 계속 일한다. 그러나 어느 순간 소득이 많아지면 서서히 보너스가 줄어든다. 그리고 자립할 정도가 됐다고 판단되는 순간 (한국의 경우 맞벌이 3,800만원), 보너스는 0이 된다.

출처: 국세청(www.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=2450&cntntsId=7781)

EITC설계에서 소득증가에 따라 보너스가 늘어나는 기간을 ‘점증구간,’ 소득증가에 무관하에 동일 보너스가 계속 지급되는 구간을 ‘평탄구간’ 그리고 소득증가에 따라 보너스가 줄어드는 부분을 ‘점감 구간’이라 부른다. 학자들의 연구 결과가 동일하지는 않으나, 대체로 점증구간과 평탄구간에서는 근로참여와 근로시간이 늘어난다. 그러나 점감구간에서는 제1소득원(가장)에게는 별다른 영향이 없으나, 가구 내 제2 소득원의 근로참여율이나 근로시간이 줄어든다. 제2 소득원이 부업 등을 해서 가구소득을 높이는데, 보너스가 깎이기 시작하면 부업하는 유인이 떨어지기 때문으로 풀이된다.

안심소득의 경우, 근로가능인구에게 근로 조건을 부과하거나, 소득활동을 한다고 더 주고 그러는 일은 없다. 중위소득의 85%와 본인 가구 소득의 차액의 50%를 안심소득으로 받을 뿐이다. 이 때, 추가로 발생하는 근로소득의 50%만큼 안심소득이 깎여서 지급된다. EITC에 빗대자면, 안심소득은 점증/평단 구간은 없고 점감구간만 있는 EITC다 (물론 가장 큰 차이는 근로소득이 없을 때 가장 높은 급여를 받는 안심소득과 달리, 소득활동을 안 하면 EITC는 아애 지급되지 않는다는 점이다). 안심소득 시스템 하에서 소득보장은 빈틈없이 될 것이다. 그러나 근로가능한 인구의 노동참여에 어떤 영향을 줄지가 관심사다. 다른 나라에서 아직 안심소득을 도입하지 않는 이유는, 근로의욕이 떨어질까 염려되서다. 서울시의 안심소득은 어떤 결과를 보여줄까? 궁금하다.

댓글

댓글

댓글 1개