- 장애인복지 By 전지혜

- 2019-08-16

- 713

- 1

- 1

봄학기가 끝나고 여름이 시작되면, 사회복지학과 교수자들은 평가의 시즌이 돌아왔구나 하고 느낀다. 현장의 복지사도 마찬가지 일것이다. 평가를 하는 이도 또 받는이도, 모두 즐거운 일은 아닐 것이다. 그렇게 무더운 올 여름도 직업재활시설을 돌아다니고 있다.

사실 그동안 장애인복지관, 거주시설, 주간보호센터 등을 다녀보았지만, 직업재활시설은 올해 처음 돌아보게 되었다. 장애인 복지와 직업재활, 같은듯 다른 현장이었다. 직업재활전공과 사회복지 전공이 다른 만큼의 차이라고나 할까? 그럼에도 직업재활기관에는 사회복지사가 다수 근무하고 있고, 앞으로도 복지서비스와 직업재활의 경계는 모호해지거나 상호 깊이 연결될 것 같기에 복지사가 다수인 이공간에 이러저러한 생각을 나누고자 한다.

보호작업장 장애인 최저임금 보장은 왜 안되나?

노동의 종류에도 여러가지가 있겠지만, 모든 노동에 대하여 최저임금은 보장되어야 함에도 불구하고 현실에서는 전업주부의 돌봄노동이나, 보호작업장의 장애인의 노동에 대하여 최저임금의 가치를 인정하고 있지 않다. 왜 보호작업장의 발달장애인은 최저임금이 보장되지 않는가에 대하여 분노한 적이 있다. 이 글을 읽는 여러분도 적어도 장애인의 권리와 노동권에 관심이 있다면 의문을 갖거나 문제라고 여긴적이 있을 것이다. 대한민국 국민으로서 노동하고 있다면 당연한 권리인데, 보호작업장의 근로자가 하는 노동은 노동으로서의 가치가 부족하다는것인지 정말 의문이 든다. 근로능력을 문제삼아서 능력이 부족하니까, 임금을 적게 받는다는 논리인데, 이것이 과연 올바른 판단일까?

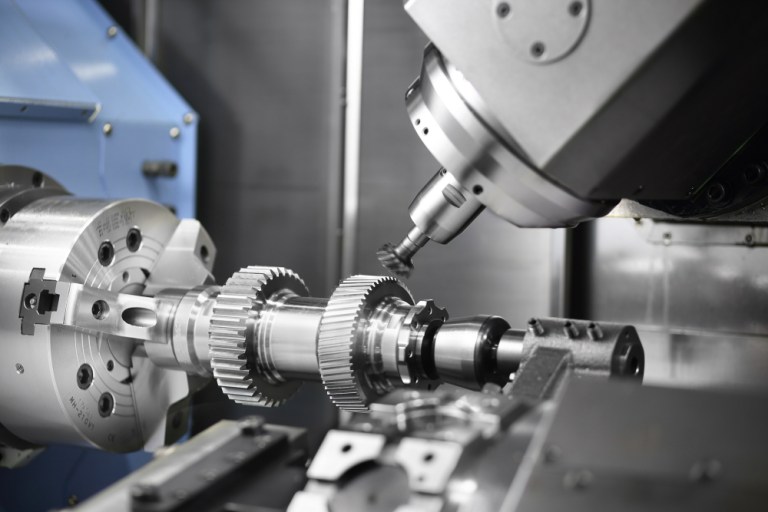

출처:http://www.doosanmachinetools.com/kr/media/news_view.do?page=1&pressSeq=20181011055956056001&parSrchTxt=

인간 대신 기계가 노동하는 시대

노동은 더이상 인간의 몫이 아닌 시대에 살고 있다. 보호작업장과 근로작업장도 예외는 아니었다. 설치산업을 업종으로 삼고 있는 곳은 특히나 기계가 얼마짜리인가가 중요할 뿐, 장애인의 노동생산성이 얼마나 확보되는가가 중요하지 않았다. 예를 들면, 호텔 침구를 세탁하는 작업장의 경우, 2억짜리 기계는 구겨진 세탁물을 넣으면 더운물로 빨고 건조시키고 말리고, 접혀져서 기계밖으로 침대 시트를 내보내고 있었다. 3천 5백만원짜리 기계는 시트 손상이 없는 고급 세탁만 가능했다. 이러한 보호작업장의 환경에서 과연 노동의 주체는 누구일까? 작업장의 수익총액은 과연 장애인의 노동력에 달려있을까? 사람대신 기계가 노동하는 시대에, 장애인의 노동력을 측정하여 임금에 차등을 두는 시스템은 뭔가 문제가 있는 것이다.

임금에 문제를 제기하지 않는 현장 그리고 보호자, 왜?

현장을 다녀보니 사실 임금 자체를 문제삼는 보호자나 당사자는 별로 없는것 같았다. 왜 그럴까? 워낙에 갈 곳이 없는데, 작업장이라도 가게 된것만으로도 다행이기에 가족들은 임금을 문제삼지 않는것 같다. 일부 월급여를 7-8만원 받는 훈련생들은 장애인일자리 형태가 더 좋다고 판단되어 작업장을 떠나가기도 하지만, 대부분은 그냥 매일 아침 어딘가 내가 갈 것이 있다는 것만으로 만족하고 작업장에 오는 것 같다.

장애인 복지는 항상 인간다운 생활과 인권을 이야기 하면서, 왜 그 가장 기본이 되는 실질임금에 있어서 이들 장애인에 대한 최저임금을 보장하지 않는가? 이는 분명한 제도적 차별이고, 복지 종사자들의 외면 때문은 아닌지 묻고 싶다. 보호자도 종사자도, 그리고 당사자도 문제삼지 않으니, 최저임금을 보장하지 않아도 괜찮은 걸까?

정책의 방향은 다행히도, 최저임금을 보장하도록 단계적으로 노력하겠다고 한다. 현재, 보호작업장에 최저임금을 적용해 나가겠다는 취지로, 장애인의 노동력이 비장애인의 90% 이상일때 최저임금을 적용하던 기준에서 70%이상으로 낮추어, 임금보장을 받는 장애인의 수를 늘려가고 있다. 그런데, 현장의 선택은 아이러니하다. 근로시간을 줄여서 시간당 근로임금상 최저임금을 맞추는 구조로 가고 있는 것이다. 좋게 보면 장애인의 자유시간이 늘어나는 것이고, 한편으로는 보호자의 돌봄부담이 커지는 구조이다.

출처:https://ability360.org/livability/we-all-have-an-advocacy-journey/

옹호자로서 목소리를 내자

근로시간을 줄이는 형태로 장애인의 임금을 보장하는게 아니라, 제도개선을 요구해서 임금보충제도를 적용해 나가거나, 아니면 작업장이 아닌 활동기관으로 역할을 바꾸고, 쇼핑백 만드는 임가공 하면서 시간을 보내는 것이 아닌, 다양한 활동 중심의 기관으로 바꿀 필요가 있다. 인쇄업 및 세탁업 등 기계장치산업에서 수익을 내고, 장애인 근로자나 훈련생이 시간을 보낼 꺼리로서 쇼핑백 만들기 같은 임가공 일을 하고 있는데, 이는 바람직한 선택이 아닌 현실적 선택으로만 보인다.

사회복지사는 돌봄제공자, 서비스제공자, 조력자인 동시에, 권익옹호자이어야 한다. 노동에 대한 장애인들의 권리를 지켜주기 위한 대변인으로서의 목소리를 내어주길 바란다. 당사자들의 권익이 지켜질때 사회복지사의 권익도 높이 평가받을 수 있을 것이다.

댓글

댓글

댓글 1개